-

NBA: Siegesserie von Hukporti und den Knicks gerissen

NBA: Siegesserie von Hukporti und den Knicks gerissen

-

Riera zum Debüt: "Hatte Spaß, meine Spieler zu sehen"

-

"Viel cooler als erwartet": Euphorie beim Team D

"Viel cooler als erwartet": Euphorie beim Team D

-

AfD bei Münchner Sicherheitskonferenz: SPD und Grüne fürchten um Vertraulichkeit

-

SPD beginnt in Berlin zweitägige Jahresauftaktklausur

SPD beginnt in Berlin zweitägige Jahresauftaktklausur

-

Epstein-Kontakte: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen französischen Ex-Minister Lang

-

Trump: "Sehr gute Gespräche" mit Iran - nächste Runde "Anfang der kommenden Woche"

Trump: "Sehr gute Gespräche" mit Iran - nächste Runde "Anfang der kommenden Woche"

-

Stars und Glanz: Olympische Winterspiele in Italien feierlich eröffnet

-

Olympisches Feuer in Mailand und Cortina entzündet

Olympisches Feuer in Mailand und Cortina entzündet

-

25. Olympische Winterspiele eröffnet

-

Remis beim Riera-Debüt: Frankfurt wartet weiter auf die Wende

Remis beim Riera-Debüt: Frankfurt wartet weiter auf die Wende

-

Ex-Botschafter und Epstein-Freund Mandelson: Britische Polizei durchsucht zwei Häuser

-

Olympia-Eröffnungsfeier in Italien mit Auftritt von Mariah Carey und jubelnden Athleten

Olympia-Eröffnungsfeier in Italien mit Auftritt von Mariah Carey und jubelnden Athleten

-

"Der größte Moment meines Lebens": Deutsche Delegation läuft ein

-

Draisaitl und Schmid vorneweg: Deutsche Delegation läuft ein

Draisaitl und Schmid vorneweg: Deutsche Delegation läuft ein

-

US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals über 50.000 Punkte

-

Magdeburg gewinnt wilden Schlagabtausch in Fürth

Magdeburg gewinnt wilden Schlagabtausch in Fürth

-

Davis Cup: Struff und Hanfmann ebnen den Weg gegen Peru

-

Weißes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei

Weißes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei

-

Weißes Haus: Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei entfernt

-

EU-Kommission will mit 20. Sanktionspaket Russlands Öl-Einnahmen weiter reduzieren

EU-Kommission will mit 20. Sanktionspaket Russlands Öl-Einnahmen weiter reduzieren

-

Mehr als 30 Tote und über 160 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad

-

Kreml: Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi waren "konstruktiv" und schwierig

Kreml: Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi waren "konstruktiv" und schwierig

-

Nach Verhandlungen im Oman: Iran kündigt Fortsetzung der Atomgespräche mit den USA an

-

Härtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-Ansprüchen bekamen Geld

Härtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-Ansprüchen bekamen Geld

-

Verdächtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst

-

"Widerlich" und "rassistisch": Empörung über Trump-Video von Obamas als Affen

"Widerlich" und "rassistisch": Empörung über Trump-Video von Obamas als Affen

-

EU-Kommission will maritime Dienste für Tanker mit russischem Öl verbieten

-

Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM übernehmen

Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM übernehmen

-

Abgetrennte Hände auf A45: Lebensgefährte von getöteter Frau in Untersuchungshaft

-

Verkehrsprobleme durch Eisregen - Flughafen Berlin-Brandenburg zeitweise lahmgelegt

Verkehrsprobleme durch Eisregen - Flughafen Berlin-Brandenburg zeitweise lahmgelegt

-

Französische Behörde deckt Desinformation über Macron und Epstein auf

-

"New Start": USA und Russland für neue Verhandlungen - Uneinigkeit über Teilnehmer

"New Start": USA und Russland für neue Verhandlungen - Uneinigkeit über Teilnehmer

-

Massive Sicherheitsvorkehrungen zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Italien

-

Ilzer schließt Rücktritt bei Schicker-Abberufung nicht aus

Ilzer schließt Rücktritt bei Schicker-Abberufung nicht aus

-

Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas

-

Wegen Staatsakts für verstorbene Rita Süssmuth: Karlsruhe verschiebt Verhandlung

Wegen Staatsakts für verstorbene Rita Süssmuth: Karlsruhe verschiebt Verhandlung

-

Papst ruft zu Respekt vor Tradition der "Olympischen Waffenruhe" auf

-

Dänischer Energiekonzern Örsted trotzt Gegenwind aus USA

Dänischer Energiekonzern Örsted trotzt Gegenwind aus USA

-

Inmitten starker Spannungen: Vertreter der USA und Irans führen Atomgespräche im Oman

-

Thüringen: Ermittlungen gegen AfD-Landeschef Höcke wegen Äußerung im Landtag

Thüringen: Ermittlungen gegen AfD-Landeschef Höcke wegen Äußerung im Landtag

-

Ukraine bleibt größter Abnehmer von deutschen Rüstungsgütern

-

Grüne wollen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen Haushalt 2025 organisieren

Grüne wollen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegen Haushalt 2025 organisieren

-

Mindestens 31 Tote und über 100 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad

-

Gefahr in Spanien und Portugal durch Hochwasser und Überschwemmungen dauert an

Gefahr in Spanien und Portugal durch Hochwasser und Überschwemmungen dauert an

-

Anschlag auf russischen General in Moskau - Lawrow beschuldigt Ukraine

-

EU will Tiktok weniger suchtfördernd machen - Plattform weist Vorwürfe zurück

EU will Tiktok weniger suchtfördernd machen - Plattform weist Vorwürfe zurück

-

Cortina: Vonn absolviert erstes Abfahrtstraining

-

Frankreich und Kanada eröffnen Konsulate in Grönland

Frankreich und Kanada eröffnen Konsulate in Grönland

-

Mindestens 30 Tote und über 100 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad

Südkorea: Aufstieg &Niedergang

Südkorea galt jahrzehntelang als ökonomisches Wunder. Nach dem verheerenden Koreakrieg standen die Menschen praktisch vor dem Nichts; ihre Infrastruktur war zerstört, Kapital und Ressourcen fehlten. In den frühen 1960er‑Jahren wurde eine exportorientierte Entwicklungsstrategie eingeleitet. Zunächst waren es leichte Industrieerzeugnisse, später investierte der Staat massiv in Chemie‑ und Stahlwerke. Mit dem Einstieg in den Schiffbau, den Automobilbau und später in die Halbleiterproduktion reihte sich das Land unter die „asiatischen Tiger“ ein. 1988 richtete Seoul die Olympischen Spiele aus und trat 1996 der OECD bei. Die Exporte schossen von rund 33 Millionen US‑Dollar 1960 auf weit über 500 Milliarden US‑Dollar 2019; das Bruttonationaleinkommen pro Kopf kletterte im selben Zeitraum von 67 US‑Dollar auf über 32 000 US‑Dollar. Südkoreanische Konzerne wie Samsung, SK Hynix, Hyundai und Kia zählen heute zu den weltweit führenden Herstellern von Elektronik, Halbleitern, Automobilen und Schiffen, und die Pop‑Kultur schafft ein weiches Machtinstrument mit globaler Wirkung.

Doch hinter der glänzenden Fassade bestehen strukturelle Schwächen. Die Bevölkerung altert, das Wachstum soll laut Prognosen in den kommenden Jahrzehnten deutlich unter zwei Prozent fallen. Schon vor der Pandemie geriet das Land in eine demografische und wirtschaftliche Sackgasse. Das exportorientierte Modell macht die Wirtschaft besonders anfällig für externe Schocks – und genau diese treffen sie seit Ende 2024 mit voller Wucht.

Im Dezember 2024 rief Präsident Yoon Suk‑yeol nach tagelanger politischer Blockade überraschend das Kriegsrecht aus. Spezialkräfte besetzten das Parlamentsgebäude, Abgeordnete kletterten über Mauern, um den Ausnahmezustand aufzuheben. Die Maßnahme dauerte nur wenige Stunden, setzte aber eine Kettenreaktion in Gang: der Präsident verlor den Rückhalt seiner eigenen Partei, seine Zustimmung sackte unter zwanzig Prozent. Die Opposition reichte im Parlament ein Impeachment‑Verfahren ein, das zunächst scheiterte, aber den politischen Stillstand verlängerte. Es folgten Massenproteste und ein Reiseverbot für Yoon, während die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Hochverrats einleitete. Ende Mai löste die verfassungsmäßige Krise vorgezogene Neuwahlen aus. Der geschwächte konservative Block und die Übergangsregierung sahen sich gezwungen, den Kurs neu zu bestimmen.

Parallel geriet der Exportmotor ins Stottern. Im Sommer 2025 verhängte die wiedergewählte US‑Regierung unter Donald Trump Strafzölle von 25 Prozent auf südkoreanische Waren – Stahl, Autos und Konsumgüter waren betroffen. Für eine Volkswirtschaft, deren Ausfuhren 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, war das ein Schock. Stahl‑ und Schiffbaukonzerne meldeten zweistellige Einbrüche, Automobilhersteller verlegten den Fokus auf den Gebrauchtwagenhandel in Russland, Zentralasien und dem Nahen Osten, um den Absatzrückgang in Nordamerika zu kompensieren. Die Handelsbilanz mit China, einst wichtigster Absatzmarkt, kippte wegen der dortigen Überkapazitäten ins Minus, während sie mit den USA zwar noch einen Überschuss aufwies, dieser aber durch höhere Importzölle bedroht war. Die Regierung in Seoul warnte vor einem „perfekten Sturm“ aus Rezession, Inflation und drohenden Unternehmensinsolvenzen.

Erst Ende Oktober 2025 konnte eine Delegation unter Leitung des südkoreanischen Chefunterhändlers Kim Yong‑beom in Washington einen Kompromiss erzielen: Die Strafzölle auf Autos und Teile werden auf 15 Prozent gesenkt, ähnlich wie für japanische Hersteller. Zugleich vereinbarte man einen Fonds über 350 Milliarden US‑Dollar für gemeinsame Investitionen in Schiffbau und Energie. Beobachter werteten das Abkommen als Verschnaufpause, nicht als Lösung. Viele Branchen jenseits der Halbleiterproduktion verharren weiterhin in der Rezession, und die Nachfrage aus den USA bleibt schwach. Weltweit leiden Fabrikbestellungen unter den Unwägbarkeiten amerikanischer Strafzölle; europäische und chinesische Einkaufsmanager‑Indizes bestätigen einen allgemeinen Abschwung.

Die Spannungen mit den USA reichen über den Handel hinaus. Präsident Trump forderte offen, Seoul solle jährlich zehn Milliarden Dollar zur Stationierung der US‑Truppen zahlen – das Fünfjahresabkommen über die Kostenteilung sah lediglich rund 1,47 Milliarden Dollar im ersten Jahr vor. Zudem knüpfte Washington die Militärfrage an die Zollverhandlungen und drohte, Teile der 28 500 Soldaten in andere Regionen wie Guam zu verlegen. Zwar dementierten sowohl das Pentagon als auch das südkoreanische Verteidigungsministerium konkrete Abzugspläne, doch das Säbelrasseln verunsicherte die Öffentlichkeit. Meinungsumfragen zeigten eine wachsende Skepsis gegenüber der amerikanischen Schutzmacht, während Teile der Opposition für eine eigenständigere Sicherheitsstrategie warben und eine Annäherung an China und die Nachbarländer ins Spiel brachten.

Südkoreas Weg vom Entwicklungsland zur Hightech‑Nation bleibt eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Die jüngsten Ereignisse zeigen jedoch, wie zerbrechlich dieses Modell sein kann, wenn politische Führung versagt, äußere Kräfte ihre Bedingungen diktieren und die Abhängigkeit vom Welthandel zur Achillesferse wird. Die neue Regierung steht vor der Aufgabe, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, den Einfluss der Großkonzerne zu begrenzen, die Wirtschaft zu diversifizieren und gleichzeitig Allianzen zu pflegen, ohne in geopolitischen Machtspielen zerrieben zu werden. Die Zukunft der „Hanfluss‑Wunder“‑Nation hängt davon ab, ob sie aus der aktuellen Krise Lehren zieht und den eigenen Kurs selbstbewusst bestimmt.

Kubas Wirtschaft unter Druck

Chinas Nukleargeheimnis‑Leak

Weltordnung: Epochenwechsel?

USA: Trumps Problem mit ICE

Kuba kollabiert: Mexiko hilft

Argentinien statt Venezuela

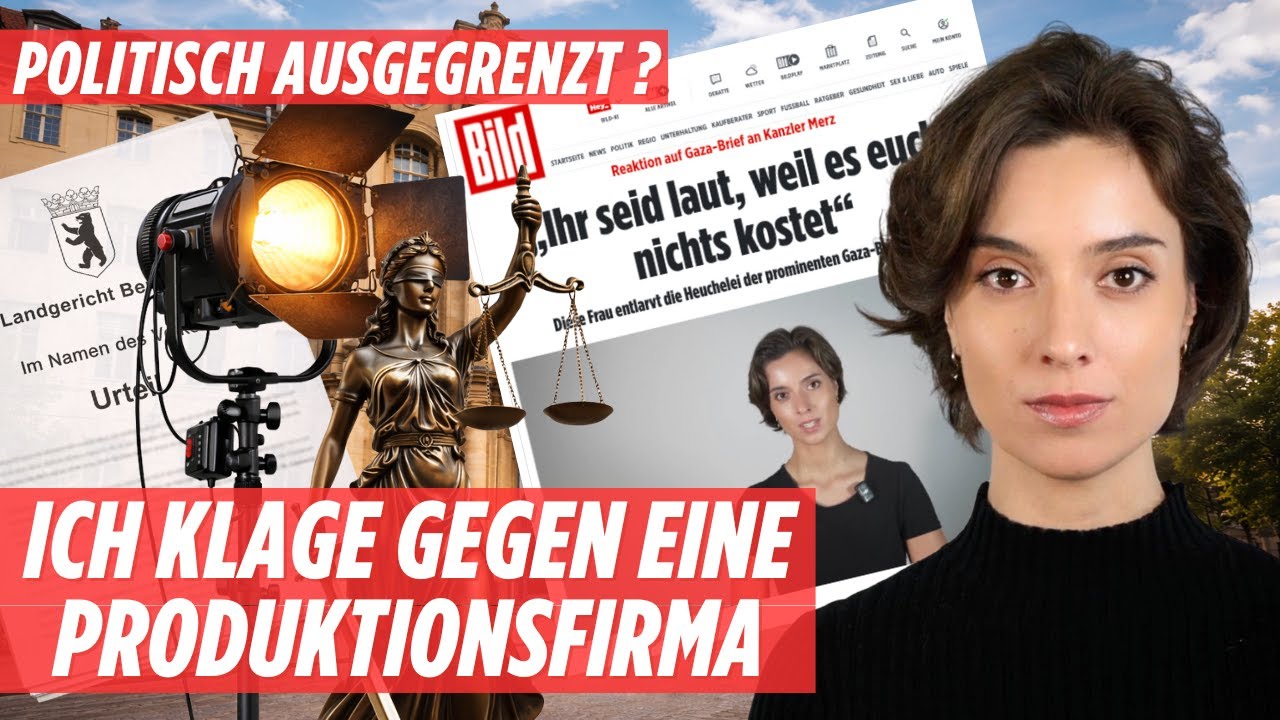

Sarah Maria Sander im Video

Trumps Angriff auf den Dollar

Grönland-Einigung und nun?

Trumps zögern im Iran

Geht KI der Strom aus?